SELAIN iklan-iklan komersial di sepanjang jalan, momentum mudik Lebaran tahun ini turut dimeriahkan oleh spanduk, billboard dan/atau media kampanye lain bakal calon kepala daerah.

Di antara euphoria kangen-kangenan, kita dipaksa untuk tahu: bahwa agenda tahun politik masih terus berlanjut.

Lebaran tak ayal seperti jeda kebersamaan sejenak, sebelum nanti kembali terpolarisasi–sesuai pilihan aktor yang didukung.

Jujur saja, kehadiran baliho, spanduk, billboard, dan instrumen kampanye lain yang bermotif sejenis sesungguhnya mengecewakan.

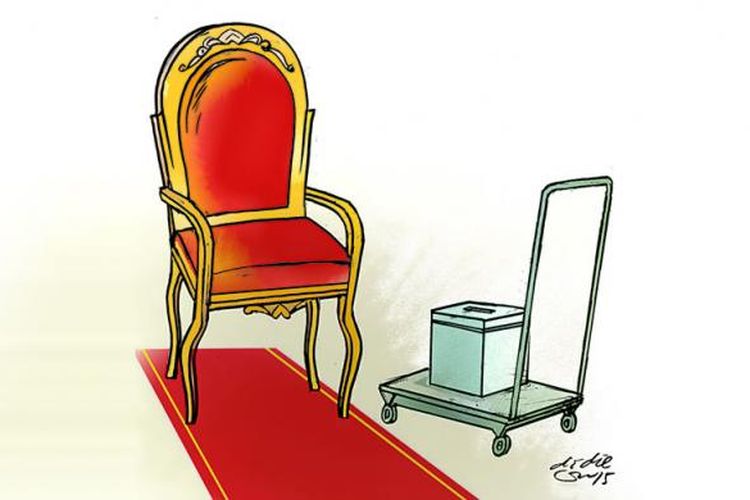

Sebagai bentuk manuver politik, instrumen-instrumen tersebut mewakili sandaran logika yang terus berulang di tiap gelaran Pemilu. Yaitu: kultus popularitas.

Wajah bersolek ditampilkan sebagai eksposur, berikut–tentu saja–penekanan (emphasize) ihwal niat pencalonan.

Selebihnya, ‘basa-basi’ komunikasi publik sesuai momentum. Khusus momen Lebaran, tertulis besar-besar ucapan “mohon maaf lahir batin” beserta title “calon kepala daerah” yang tidak boleh dilewatkan.

Minim substansi

Sebagai alat pendongkrak popularitas, misi yang paling penting adalah memantapkan pengenalan diri. Pokoknya, pesan inti tersampaikan: “bahwa saya mencalonkan diri dan Anda pada waktunya akan memilih saya.”

Urusan substansi belakangan. Bagaimana perspektif dan keberpihakan politik yang bakal diperjuangkan, itu nanti saja.

Apalagi tawaran program yang bakal digulirkan. Seakan-akan disimpan sebagai unsur sekunder atau malah tersier. Baru diseriusi setelah perkara popularitas diri–sebagai hal yang primer–selesai.

Konsekuensinya, politik gagasan yang melekat dalam ikatan kolektif sebagai syarat demokrasi berkemajuan, jelas jauh dari realisasi (Sjaf, 2023).

Alih-alih, dari fenomena begini, kita lagi-lagi diajak untuk kembali menyaksikan bahwa laku demokrasi beranjak dari titik start banal, yaitu urusan branding personal.

Semakin tinggi popularitas, semakin besar peluang untuk bertarung di kontestasi Pilkada nanti.

Nalar popularitas yang berkelindan dengan populisme, dalam perspektif tertentu, adalah ancaman bagi tumbuh kembang demokrasi lokal.

Di aras kualitas personal pemimpin, narasi popularitas kerapkali mengatasi dan/atau justru mengabaikan aspek kepemimpinan substantif. Termasuk, yang berkaitan dengan kapasitas, moral, dan etika.

![[HOAKS] Konten Tebak Angka Berhadiah Mobil](https://asset.kompas.com/crops/8Ff2JspS-YHfn6XPOTvjmYCUGWI=/0x320:2000x1654/170x113/data/photo/2019/08/17/5d57b8fbcb3bb.jpg)

![[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta](https://asset.kompas.com/crops/X_Y9ErTwYO77TL8Mgh_KetpyEME=/0x0:0x0/170x113/data/photo/2024/05/19/6649a99cf3d74.jpg)