Bahaya Sang Megalomaniak di Era Demokrasi

KITA tentu sepakat jika dewa ataupun dewan tidak luput dari cobaan. Sebagai individu yang terbatas, cobaan datang silih berganti dengan berbagai kondisi dan narasi.

Apa lagi dalam dunia politik yang mengharuskan seseorang memiliki mental tangguh untuk dapat bertahan dari kerasnya politik praktis.

Terlebih lagi dinamika politik di negara yang mayoritas banditnya lebih berkuasa daripada rakyat.

Dosa dan dogma menjadi narasi indah untuk membungkus politik transaksional di tanah air. Tujuannya untuk berkuasa agar pamor, harta, dan ketamakan bertemu dalam satu meja dan makan bersama. Tidak peduli derita rakyat yang perutnya kosong sembari menunggu jatah makan gratis.

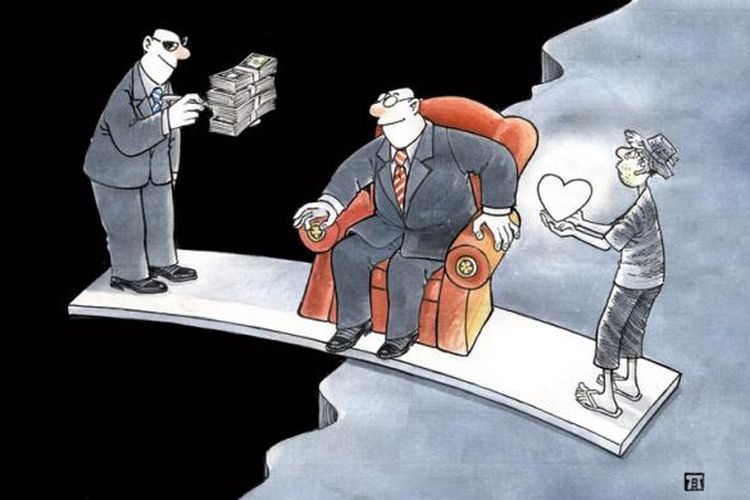

Bagi sebagian penggila ketamakan, menjadi pemimpin hanya sekadar mengumpulkan pundi-pundi kekuasaan dan harta. Fenomena ini menjadi frame kemunduran betapa politik kita hari ini begitu kabur. Hidup dengan glamor di atas karpet kesengsaraan rakyat.

Salah satu indikasi mengapa demokrasi kita berjalan lambat, karena elite politik menderita megalomania.

Megalomania adalah bentuk gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa paling berkuasa, memiliki kekuatan, dan statusnya paling tinggi daripada yang lain.

Pastinya ganguan mental ini berdampak pada kualitas demokrasi. Primus Inter Pares akhirnya hanya konsep di ruang pustaka. Namun praktiknya orang dipilih, meskipun dari rakyat, akan merasa paling hebat daripada yang lain. Tampilan sosialis hanyalah kepalsuan untuk menipu. mata publik.

Pura-pura baik

Menjelang 2024, kita melihat dengan seksama para calon elite politik mendadak baik. Semakin ramah dan sangat sosialis ketika berkanjang ke tempat-tempat warga. Budaya ini selalu saja dibangun setiap mendekati pemilu.

Ada yang baik dengan amplop, ada juga yang baik karena status sosialnya, dan ada yang baik karena pencitraan.

Prinsipnya adalah kebaikan ketika menjelang pemilu adalah kebohongan yang tertunda. Publik diberikan fantasi-fantasi idealisme, meskipun politisi itu sendiri tahu bahwa ruangan dewan tidak sesederhana itu.

Banyak kepentingan dipertaruhkan di situ. Banyak juga ambisis yang bersaing untuk pemenuhan isi perut. Korbannya adalah warga negara yang silau akan sikap mendadak baik seorang politisi.

Politikus hanya butuh beberapa bulan saja bergerak layaknya seorang “pengemis”. Kemana-mana minta suara dan dukungan. Namun ketika terpilih, terbukalah topeng palsu itu.

Ketika itu terjadi rakyat menjadi “pengemis” untuk meminta perhatian pembangunan dan kesejahteraan.

Sangat miris sekali jika melihat demokrasi dipertaruhkan untuk menunjukan siapa yang paling berkuasa. Padahal demokrasi itu adalah memilih dari orang-orang yang setara. Bukan memilih orang-orang yang paling berkuasa.

![[HOAKS] Video Kim Jong Un Mengeksekusi Mati Koruptor](https://asset.kompas.com/crops/_w-9Tk8Le5AJkzwJUPH40Mre34Y=/0x0:900x600/170x113/data/photo/2021/06/28/60d9c94a9f7d9.jpg)

![[HOAKS] Ma'ruf Amin Minta Rakyat Sisihkan Harta untuk Bantu Pemerintah](https://asset.kompas.com/crops/k61Jxb0rnf1AjoftSCvVz9fGnS4=/0x0:750x500/170x113/data/photo/2021/12/09/61b22443e24a9.jpg)