SEBULAN ini, setidaknya, rakyat Indonesia telah dipaksa menonton drama elite politik menyongsong batas waktu pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Batas pengajuan calon ini menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah 10 Agustus 2018.

Pertemuan di sini dan di sana, nama-nama yang disebut lalu disanggah, plus segala komentar yang bertebaran mengenai keduanya, jadi pemberitaan dan pembicaraan di mana-mana. Sudah begitu, dua gelembung besar perkubuan yang mencuat dan makin menggelembung sejak Pemilu Presiden 2014 seolah dirawat dan dipelihara.

Dari proyeksi 258-an juta rakyat Indonesia pada 2016 menurut Badan Pusat Statistik (BPS)—dengan 125 juta di antaranya berusia 15 tahun ke atas pada saat itu atau 17 tahun ke atas pada tahun ini—dan 15 partai politik nasional, bakal calon presiden yang terus didengungkan pun seperti hanya ada Joko Widodo dan Prabowo Subianto pilihannya. Apa iya?

Bukannya membangun kaderisasi dan memunculkan tokoh-tokoh berkapasitas sebagai pemimpin, partai-partai politik jauh-jauh hari malah sudah menguatkan kutub dukungan. Apa lagi pilihannya jika bukan merapat ke Joko Widodo yang notabene adalah petahana atau berseberangan dengannya di kubu Prabowo.

Baca juga: Prabowo dan SBY Bahas Tiga Hal, Salah Satunya soal Power Sharing

Kalaupun Partai Demokrat—dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penjuru—tampak sempat berupaya memindahkan kutub atau setidaknya menambah satu alternatif pilihan, kabar terakhir sepertinya menyurutkan peluang itu terjadi.

Bahkan, urusan untuk bakal calon wakil presiden pun bisa jadi bikin kening makin berkerut. Ini proses kaderisasi kepemimpinan nasional, semata kontestasi peluang kemenangan di pemilu, bagi-bagi kekuasaan di kalangan yang itu-itu lagi, atau malah kuat-kuatan ego antar-tokoh dan atau partai politik?

Selama tidak ada kejadian luar biasa—baca: negosiasi petinggi partai politik tidak menemukan kesepakatan—gelembung yang menghadap-hadapkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sangat mungkin akan kembali terjadi sampai tahun depan.

Bisa jadi pula, perseteruan dua gelembung besar ini berlanjut hingga 2024, sampai ada pemilu lagi, ketika kedua sosok tersebut tak dimungkinkan lagi berlaga entah karena habis “kuota” masa jabatan atau sebab usia.

Padahal, kalau ditelaah dan dibedah lebih dalam, benang merah dari semua peristiwa ini cuma satu, yaitu kemalasan partai politik. Semoga ini menghaluskan frasa “kegagalan partai politik”. Di dalamnya, kemalasan aktor—baca: elite, pengurus, dan anggota partai politik—juga tercakup. Apa pasal?

Ambang batas pencalonan presiden

Syarat berupa ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) ini kerap menjadi tameng, alasan, ataupun dalih, untuk menyatakan tidak gampang mengajukan calon presiden.

Merujuk Undang-Undang (UU) Pemilu—yang terbaru adalah UU Nomor 7 Tahun 2017—ambang batasnya adalah perolehan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara dari partai politik pengusung calon, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014.

Ketentuan itu tertera Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Lho, kok pakai syarat pemilu sebelumnya dan bukan pemilu legislatif pada tahun yang sama? Karena, pada Pemilu 2019 mendatang, pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak, satu waktu, bersamaan.

Baca juga: Telunjuk Jokowi, Petunjuk Romahurmuziy, dan Sosok Mahfud MD

Balik dulu ke soal syarat minimal pencalonan, apakah hanya partainya Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang punya perolehan kursi DPR yang mencukupi untuk mengusung calon? Jawabannya tidak. Tepatnya, tidak ada yang bisa sendirian mengusung calon presiden.

Perolehan kursi DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)—partai asal Joko Widodo sekaligus pemenang Pemilu 2014—dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)—yang dipimpin Prabowo Subianto—tidak memiliki kursi DPR sampai 20 persen dari hasil Pemilu 2014.

Koalisi memang harus terjadi, karenanya. Namun, ambang batas itu juga tidak berarti mesti hanya digawangi PDI-P dan Gerindra. Merujuk buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI 2014 terbitan KPU, perolehan suara partai-partai politik dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 2014

Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 2014

Hitungan tersebut sudah mencakup suara yang diberikan pemilih kepada partai politik—karena tidak kenal calon legislatif yang disodorkan—dan yang langsung diberikan kepada calon anggota legislatif dari partai dimaksud.

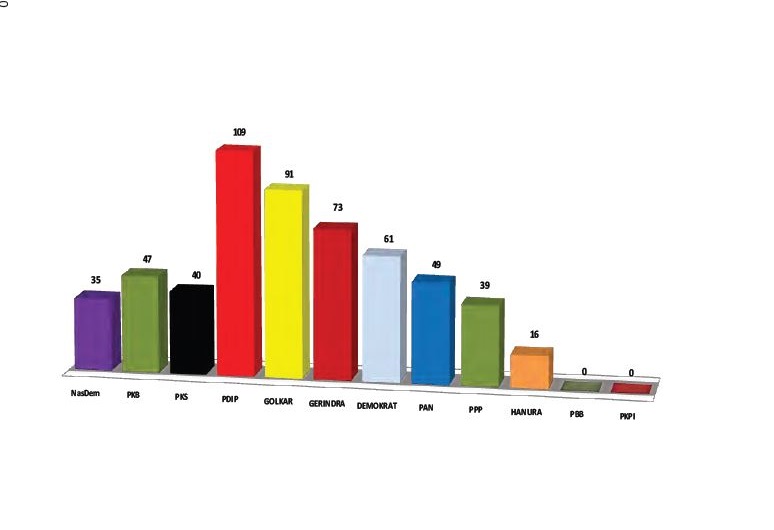

Adapun konversi kursi DPR yang didapat partai politik dari perolehan suaranya, dapat dilihat pada gambar berikut ini, merujuk pada sumber buku yang sama.

Perolehan Kursi DPR Hasil Pemilu 2014

Perolehan Kursi DPR Hasil Pemilu 2014

Angka kursi per partai politik ini sedikit berbeda di sana-sini dengan jumlah dan daftar anggota DPR yang dilansir sekretariat parlemen. Perbedaan itu datang dari hasil sengketa pemilu—bahasa resminya perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)—di Mahkamah Konstitusi. Namun, beda antara kedua data itu tak lalu membuat selisih besar secara persentase.

Dari kedua data tersebut, kasat mata jumlah minimal pengusungan calon presiden semestinya tidak hanya bisa ditopang oleh PDI-P dan Gerindra, bukan? Lalu, apa lagi masalahnya sampai pada kenyataan yang mencuat lagi-lagi sosok yang itu-itu lagi?

Efek ekor jas (coat-tail effect)

Dalam praktik pemilu di banyak negara, suara yang didapat partai politik dianggap bakal selaras dengan dukungan yang didapat kandidat presiden.

Efek ini di tataran teori politik disebut sebagai efek ekor jas (coat-tail effect), yang sejarahnya memang seharfiah itu, merujuk pada sosok yang dinilai sangat pantas memakai jas sehingga memukau pemilih dan terbukti dipilih.

Hingga Pemilu 2014, ketika pemilu langsung legislatif dan presiden masih terpisah penyelenggaraannya, setiap partai cenderung mengusung kandidat sendiri yang konon mau diusung di pemilu presiden.

Jadi atau tidaknya sosok itu diusung, ditentukan hasil pemilu legislatif. Bisa dibaca juga, hasil pemilu legislatif adalah bahan untuk menawar posisi terbaik di koalisi yang diperkirakan bakal menang.

Masalahnya sekarang, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama bagi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Berlangsung pada satu waktu, setiap pelaku politik yang mencalonkan diri menuju kursi parlemen—sudah begitu juga adalah pengurus partai—harus sekaligus memikirkan pemenangan dirinya, pemenangan partainya, dan pemenangan calon presiden yang diusung partainya.

Apa yang terjadi karenanya?

Pilkada Serentak 2018 jadi pengujinya

Maka, terjadilah hasil Pemilu Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018, yang kuat diduga merupakan “pengganti fungsi” pemilu legislatif pada pemilu-pemilu sebelumnya untuk beradu posisi tawar bagi pemilu presiden. Ibarat kata, pilkada ini menguji kekuatan partai dan mesinnya di daerah.

Kalau bahasa awam, kurang lebih gambaranan posisi tawar partai yang hendak dibangun dari pengujian itu adalah, “Hai calon presiden, ini basis dukunganku. Berkoalisilah denganku, kuamankan suara untukmu di wilayah basisku. Lalu, buat makin aman suaramu, jadikanlah aku sebagai calon wakilmu.”

Sebaliknya, hasil itu juga bisa berfungsi sebagai faktor pengancam bagi sosok atau koalisi yang tak dikehendaki pemenang pilkada di suatu daerah itu. Ujung-ujungnya, ada tawar-menawar juga berdasarkan realita suara di lapangan.

Baca juga: Sinyal Pilkada 2018 untuk Jokowi dan Pemilu 2019

Maka, tidak heran bila menjelang Pilkada Serentak 2018 yang baru saja usai itu, yang mencuat tak hanya kandidat kepala daerah tetapi juga figur-figur elite partai politik yang “beraroma” pemilu presiden. Tak sedikit pula klaim-klaim dukungan kepada kandidat yang diperkirakan berlaga di pemilu presiden, pada masa-masa pilkada tersebut.

Sebagai rakyat, apa yang bisa kita perbuat?

Pilihan paling gampang, ada sebagian orang yang memilih pasrah. Jadi apatis atau sebaliknya menyatakan kemuakan lalu berdiam diri; versi lain yang lebih “tajam” untuk ketidakberdayaan melihat realitas politik itu.

Toh, siapa pun presidennya, nasib kita mayoritas rakyat jelata ini pada akhirnya ditentukan dari kemampuan kita bekerja atau menyiasati kehidupan. Kita juga tak memilih lahir di negeri ini, bukan?

Masalahnya, kalau semua orang begitu, yang bakal berpesta pora juga adalah sekelompok kecil orang-orang pemilik akses kepada kekuasaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak.

Di negara yang derajat demokrasinya lebih matang, partisipasi dalam pemilu sejatinya bukan lagi ukuran keberhasilan regenerasi kepemimpinan dan sistem politik berjalan. Itu pun masih bisa kecolongan, seperti Amerika Serikat yang mendadak dipimpin Donald Trump sehingga tak berselang waktu lama sejumlah warga meminta ada pemilu ulang.

Dengan perkecualian hasil pada pemilu pada 2017, warga dari negara seperti Amerika Serikat cenderung sudah memberikan makna lebih mendalam pada demokrasi. Bukan lagi soal siapa yang menjadi presiden.

Isu warga negara di sana sudah lebih mengarah pada program seperti apa yang disiapkan kandidat untuk dijalankan bila terpilih. Lalu, dalam keseharian pun setiap warga negara berperan sebagai pengawas kinerja pemerintah dalam melayani rakyatnya.

Basis pada kualitas pelayanan yang jadi acuan utama dukungan dan atau penolakan pada hari-hari berikutnya sampai pemilu digelar lagi. Posisi tawar rakyat menjadi kurang lebih, “Apa yang menjadikan kualitas pelayanan pemerintahanmu lebih baik dibandingkan bila orang lain yang memerintah?”

Bagaimana dengan kita?

Harus diakui dengan kepala dingin dan lapang dada, literasi politik kita masih butuh banyak pembenahan. Meski bukan hal gampang mengukur tingkat literasi politik, frasa ini jelas bukan semata berarti pendidikan politik. Di sini, "kemalasan partai politik" menemukan lagi relevansinya, karena literasi politik adalah salah satu dari fungsi keberadaan partai politik.

Carol A Cassel dan Celia C Lo, misalnya, dalam riset yang mereka publikasikan pada 1997, membuat premis bahwa masyarakat dengan literasi politik tinggi setidaknya akan memahami perbedaan—bisa membedakan dengan rinci—setiap partai politik yang ada. Lalu, lanjut Cassel dan Lo, masyarakat itu akan tahu konsep dan fakta dasar politik.

Bernard Crick dalam Essays on Citizenship (2004) berpendapat, literasi merupakan gabungan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang karenanya membuat setiap warga negara dapat bertindak efektif dalam kehidupan publik.

Adapun pendidikan politik—bagian dari literasi politik—menurut Crick dapat dilakukan lewat jalur formal dan informal, dengan penekanan mulai dari penguasaan konsep hingga menguraikan masalah faktual yang dekat dengan kehidupan keseharian warga. Konsep yang dimaksud itu mencakup tataran negara, masyarakat, dan hubungan di antara keduanya.

Adapun Paulo Friere dalam bukunya Education for Critical Conciousness (2005), menyebut bahwa pendidikan politik juga berfungsi melakukan penyadaran untuk melahirkan nilai dan budaya baru sekaligus merekonstruksi masyarakat.

Nah, silakan menakar sendiri apakah premis-premis dan definisi itu sudah terjadi di Indonesia?

Bukan berarti tak ada yang bisa kita lakukan. Mengumpulkan, membandingkan, dan memilah informasi mengenai para kandidat dan atau partai pengusungnya bisa jadi pilihan.

Meski politik identitas—seperti kekerabatan, status sosial, asal-usul, dan keyakinan—kerap tak terhindarkan pula sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan soal pilihan politik, memahami lebih baik siapa yang dipilih dan tidak dipilih itu dengan informasi yang bisa dirunut penuturnya sepertinya bakal lebih mendewasakan pemikiran dan sikap politik kita.

Minimal, barangkali perlu dibangun pula kebiasaan untuk memverifikasi informasi sebelum menjadikannya sebagai acuan apalagi menyebarluaskannya. Lalu, karena kita baru berproses mendewasakan diri dalam demokrasi, sebaiknya pemilik hak pilih menggunakan haknya pada hari pemungutan suara.

Penggunaan hak pilih bukanlah kewajiban, sejatinya. Namun, saat kita bersama-sama menyadari masih ada yang perlu kita benahi dari kehidupan bernegara, penggunaan hak pilih adalah salah satu cara untuk menentukan pemimpin dan pengusung yang mana yang sekiranya memberi peluang harapan masa depan lebih baik bagi negara dan seluruh anak negeri ini.

Tabik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

![[HOAKS] Prabowo Mengaku Kalah di Pilpres 2024](https://asset.kompas.com/crops/_w-9Tk8Le5AJkzwJUPH40Mre34Y=/0x0:900x600/170x113/data/photo/2021/06/28/60d9c94a9f7d9.jpg)