“Apakah yang dimaksud dengan Indonesia yang adil? Indonesia yang adil maksudnya tak lain daripada memberikan perasaan kepada seluruh rakyat bahwa ia dalam segala segi penghidupannya diperlakukan secara adil dengan tiada dibeda-bedakan sebagai warga negara. Itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai ke bawah berdasarkan kedaulatan rakyat.”

~Mohammad Hatta, 1970~

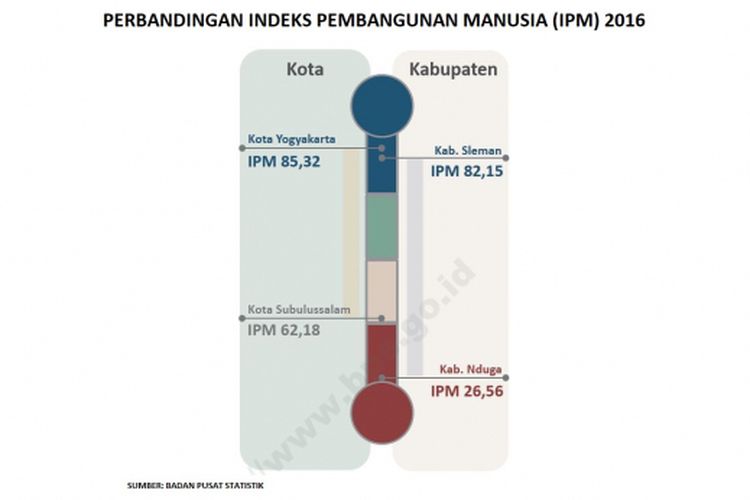

TAK usah bicara dulu soal kelaparan di Asmat, Papua, bila itu terasa terlalu jauh dan tak terbayangkan. Bicara saja dulu tentang kesenjangan bahkan dari wilayah yang tak jauh dari pusat kekuasaan. Selisih angka dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 antara DKI Jakarta dan Jawa Barat atau Banten sudah hampir 10 poin.

Pada 2016, IPM Provinsi DKI Jakarta tercatat 79,60 sekaligus provinsi dengan IPM tertinggi. Adapun IPM Jawa Barat pada tahun itu adalah 70,05 sementara Banten 70,96. Itu per provinsi. Bagaimana bila didetailkan per kota?

(Baca juga: 4 Bulan 61 Anak Meninggal akibat Campak dan Gizi Buruk, Ini Kata Bupati Asmat)

Angka IPM 2016 terendah di DKI Jakarta didapat Kepulauan Seribu, yaitu 69,52. Namun, di provinsi ini empat kota administratif mencatat IPM di atas 80, yaitu Jakarta Selatan (83,94), Jakarta Timur (81,28), Jakarta Pusat (80,22), dan Jakarta Barat (80,34).

Sementara itu, di Jawa Barat, IPM 2016 tertinggi tercatat di Kota Bandung, yaitu 80,13 sekaligus sebagai satu-satunya yang menembus level 80. Selebihnya berada pada rentang 62,92 (Cianjur) hingga 79,95 (Kota Bekasi).

Adapun Banten, sama-sama berdekatan dengan DKI Jakarta, hanya Kota Tangerang Selatan yang menembus level IPM sampai 80, yaitu 80,11. Peringkat kedua adalah IPM Kota Tangerang, yaitu 76,81. Selebihnya, pada rentang 62,78 (Lebak) hingga 72,04 (Kota Cilegon).

47,31

IPM 2016 Asmat

80,11

IPM 2016

Tangerang Selatan

Sumber: BPS

Bagaimana dengan Asmat? Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut IPM kabupaten ini pada 2016 hanya 47,31. Itu juga belum angka terendah, karena masih ada Kabupaten Nduga yang memiliki IPM sebesar 26,56 pada 2016.

Presiden Joko Widodo menyatakan, kasus gizi buruk yang kembali menyeruak dari Asmat itu bukanlah kali pertama. Pemerintah pun disebut sedang mencari solusi, termasuk untuk menaikkan IPM yang masih terkategori rendah seperti di sebagian besar Papua ini.

"Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi. Yang paling penting menurut saya bagaimana mencarikan jalan keluar agar saudara-saudara kita ini tidak terkena wabah penyakit seperti campak dan gizi buruk," ujar Presiden, seperti dikutip Kompas.com pada Selasa (23/1/2018).

(Baca juga: Jokowi Panggil Gubernur Papua, Bupati Asmat, dan Bupati Nduga ke Istana)

IPM adalah indeks yang antara lain menakar kualitas layanan dasar bagi setiap orang di negeri ini, termasuk di dalamnya soal kesehatan, pendidikan, dan akses untuk penghidupan.

Dengan rata-rata lama sekolah Indonesia merujuk IPM 2016 adalah 7,95 tahun—setara kelas 2 SMP—maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nduga adalah 0,70 tahun—kelas 1 SD pun tak selesai—sementara Asmat 4,48 tahun atau kelas 5 SD.

Soal angka harapan hidup, dari rata-rata 70,90 tahun untuk Indonesia, angka yang sama di Nduga adalah 54,50 tahun dan Asmat 55,90 tahun.

Lalu, per September 2017, rata-rata angka kemiskinan Indonesia disebut “hanya” di kisaran 10 persen. Angka penurunan jumlah penduduk miskin pada periode itu pun dinyatakan sebagai yang terbesar dalam satu dekade terakhir.

Meski begitu, angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan saja njomplang.

Coba tengok sekitar kita. Lalu, baca dan cermatilah kejadian kelaparan—disebut gizi buruk oleh pemerintah—di Asmat itu. Adakah tergetar hati kita?

Apakah frasa pembuka pidato kenegaraan “Saudara sebangsa dan se-Tanah Air...” yang setiap tahun dibaca Presiden Indonesia itu terasa hangat di hati kita? Sudahkah kedaulatan rakyat menjadi frasa yang mewujud nyata dalam kenyataan, bukan semata jargon dan “bahasa dewa”?

Dalam kajian pemikiran politik, pemikir bernama John Rawls menggarisbawahi, keadilan bukanlah soal sama rata. Namun, kata dia, keadilan adalah soal memberikan kesempatan yang sama di awal kepada setiap orang.

(Baca juga: Sinyal Tanda Bahaya IPM Indonesia)

Masalah hasil boleh jadi beda, karena ada banyak faktor lain yang turut terlibat. Namun, akses layanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berdedikasi sejatinya adalah hak setiap anak negeri yang harus dipenuhi, entah di Jakarta, entah di lokasi lain di negeri ini yang sangat mungkin tidak setiap orang Indonesia bahkan pernah mendengarnya, laiknya Tambraw di Papua Barat.

Kesenjangan di perdesaan dalam data statistik terlihat lebih sempit daripada perkotaan. Namun, lihat kembali jumlah orang miskin di tabel pada awal tulisan ini. Jumlah orang miskin di perdesaan jauh lebih banyak daripada di perkotaan.

Kesenjangan dan kemiskinan bukan pula soal malas atau rajin dari tiap orang yang terlibat di dalamnya. Ada orang yang sangat pintar tetapi miskin dan tak mendapatkan akses yang tepat, ada pula orang yang sudah bekerja keras dan jujur tetapi tidak beruntung.

Ketika negara dan aparaturnya sudah abai pada setiap detail penanganan hak dasar warga, jangan gerah bila teriakan ketidakadilan menggema kembali di Bumi Pertiwi. Terlebih lagi bila setiap warga negara tak lagi saling peduli dengan sesama warga negara.

Seorang Ibn Khaldun dalam Muqaddimah pernah membuat telaah, sejatinya perasaan psikologi dari sebuah komunitas merupakan ikatan rasa yang paling kuat untuk sekelompok orang mau mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari sebuah kesepakatan berkelompok.

(Baca juga: Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia)

Ketika prinsip-prinsip dasar yang harus terlayani dan saling terpenuhi dalam kehidupan bernegara terasa sudah diabaikan, bukan mustahil identitas kelompok akan menggumpal dan menggalang kekuatan demi perbaikan nasib. Politik identitas bisa menyeruak dalam berbagai wajah.

Namun, politik identintas tidak selalu buruk juga. Amy Gutmann dalam buku Identity in Democracy yang diterbitkan Princeton University Press pada 2004, misalnya, menyatakan bahwa baik atau buruk kelompok identitas bukan soal keberadaan kelompok itu melainkan pada tindakan apa yang dilakukan atas nama kelompok tersebut.

Kisah sekelompok biarawati yang berkeliling Amerika menumpang bus untuk menentang kebijakan negara yang membatasi akses bantuan bagi orang miskin, dapat menjadi salah satu contoh. Cerita dari perjalanan tersebut antara lain didokumentasikan dalam film Nuns on the Bus.

Baik atau buruk kelompok identitas bukan soal keberadaan kelompok itu melainkan pada tindakan apa yang dilakukan atas nama kelompok tersebut.

~Amy Gutmann, Identity in Democracy~

Ketika sebuah kelompok melakukan tindakan tak adil terhadap kelompok lain karena merasa lebih kuat atau lebih banyak jumlah, di situ identitas kelompok menjadi bermasalah.

Sebaliknya, saat kelompok identitas memperjuangkan prinsip kemanusiaan yang berdampak bagi semua orang—termasuk di luar kelompoknya—, politik identitas menjadi berdaya guna bagi demokrasi.

Pertanyaannya, adakah pada hari ini setiap wilayah dan anak bangsa di negeri ini telah memiliki identifikasi diri sebagai Indonesia, ketika kesenjangan membentang di antara mereka?

Sudahkah sekat-sekat identifikasi diri yang melekat sejak nyawa dikandung badan memberikan manfaat dan ikatan rasa sehingga setiap orang dari Sabang sampai Merauke bangga "bersaudara" sebagai bangsa Indonesia?

Ataukah, kita hanya merasa “terjebak” lahir di tanah ini lalu tidak berdaya untuk mendefinisikan diri dengan sebuah kebanggaan bahwa “Saya Indonesia” sembari tetap bangga menggenggam marga, suku, adat, serta agama dan keyakinannya, dalam kesejahteraan, keamanan, dan layanan kesehatan yang terperhatikan?

Upaya pemisahan diri Catalonia dari Spanyol juga harus menjadi pelajaran. Semata data ekonomi—apalagi makro—bukanlah pengikat yang cukup kuat untuk setiap kelompok dalam sebuah negara merasa cukup dengan identifikasi diri sebagai bangsa.

(Baca juga: Parlemen Catalonia Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol)

Bagaimana pula dengan kondisi ketika data ekonomi bahkan tak menguntungkan bagi sekelompok orang di sebuah wilayah untuk bangga mendaku diri sebagai bagian dari entitas bernama “negara”?

Sejatinya, tahun politik seperti 2018 dan 2019 bukan sekadar waktu bagi orang-orang dengan syahwat politik untuk mendapatkan kursi kekuasaan dan atau jabatan yang diidamkan.

Tahun politik adalah tantangan bersama bagi sebuah bangsa untuk mendefinisikan diri kembali terkait tatanan dan kriteria para wakil yang dititipi mandat untuk memastikan tujuan sebuah negara—dalam setiap jenjang kewilayahannya—dapat tercapai.

Demokrasi juga bukan semata soal suara terbanyak. Kisah Socrates dalam sejarah klasik Yunani, seperti ditulis Plato dalam Apology, semestinya cukup untuk menjadi pengingat bahwa suara terbanyak tidak selalu tepat menjadi dasar bagi pengambil keputusan yang berdampak kepada semua orang.

Bila segala sesuatu atas nama demokrasi diserahkan kepada suara terbanyak, bagaimana dengan mereka yang tak menjadi bagian dari suara terbanyak itu?

Hanya dengan sebuah upaya bersama dari seluruh anak bangsa untuk mendefinisikan ulang jati diri sebagai bangsa yang setiap dirinya juga punya identitas lokal atau personal, niscaya kesenjangan dan ketidakadilan punya peluang untuk berkurang dengan sendirinya.

Yaitu, ketika “rasa” sebagai sebuah bangsa mewujud nyata dalam praktik keseharian warga serta tercermin dalam kebijakan yang dijalankan sesungguh-sungguhnya oleh negara dan aparaturnya, saat laku adil sudah benar-benar terjadi sejak dari pikiran.

Sudahkah kita benar-benar bersaudara sebangsa dan se-Tanah Air Indonesia?